BEGRIFFE

Was ist das?

Sie werden

vielleicht

einige für Sie unbekannte Begriffe und Bezeichnungen, z.B. auf

meiner Homepage, gelesen haben. Hier möchte ich Ihnen diese

kurz

erläutern.

Energiebedarf

Energiebedarf

Energiemenge, die unter

genormten Bedingungen (z.B. mittlere Klimadaten, definiertes

Nutzerverhalten,

zu erreichende Innentemperatur, angenommene innere

Wärmequellen) für Beheizung,

Lüftung und Warmwasserbereitung (nur Wohngebäude) zu

erwarten ist. Diese Größe

dient der ingenieurmäßigen Auslegung des baulichen

Wärmeschutzes von Gebäuden

und ihrer technischen Anlagen für Heizung, Lüftung,

Warmwasserbereitung und

Kühlung sowie dem Vergleich der energetischen

Qualität von Gebäuden. Der

tatsächliche Verbrauch weicht

in der Regel wegen der realen Bedingungen vor Ort (z.B.

örtliche Klimabedingungen,

abweichendes Nutzerverhalten) vom berechneten Bedarf ab.

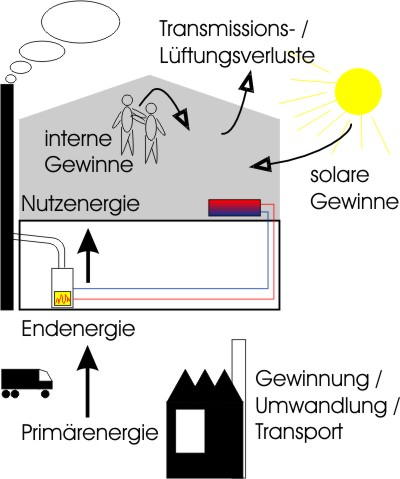

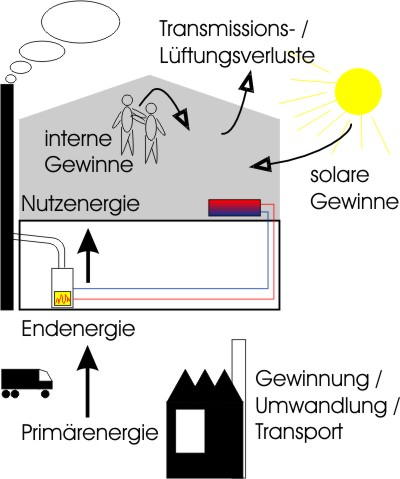

JahresheizenergiebedarfDas Ziel ist

es,

alle Wärmeverluste und -gewinne eines

Gebäudes zu erfassen, d.h. zu

bilanzieren. Der Transmissionswärmebedarf wird ebenso wie der

Lüftungswärmebedarf, die nutzbaren internen

Wärmegewinne und die Solarwärmegewinne

berechnet. Zusätzlich zu den Verlusten über die

Gebäudehülle werden die

Verluste der Anlagentechnik berücksichtigt. Die Anforderungen

an den nach dem

Energiebilanzverfahren ermittelten Jahresheizenergiebedarf sind in

Abhängigkeit

von A/V angegeben. Die Kennzahl A/V beschreibt das Verhältnis

der gesamten

wärmeübertragenden Umfassungsfläche (A)

eines Gebäudes zu dem hiervon

eingeschlossenen beheizten Bauwerksvolumen (V). Der

Jahresheizenergiebedarf

gibt somit an, wie viel Energie für die Beheizung eines

Gebäudes aufgewendet

werden muss. Die Berechnung erfolgt mit festgelegten Randbedingungen.

Durch

unterschiedliches Nutzerverhalten bzw. andere Randbedingungen kann der

tatsächliche Energiebedarf von dem errechneten abweichen.

EndenergieEnergieform,

wie sie nach der Aufbereitung eingesetzt

werden kann, z.B. Heizöl EL, Strom, Erdgas E,

Fernwärme usw.

EndenergiebedarfEndenergiemenge, die den

Anlagen für Heizung, Lüftung, Warmwasserbereitung und

Kühlung zur Verfügung

gestellt werden muss, um die normierte Rauminnentemperatur und die

Erwärmung

des Warmwassers über das ganze Jahr sicherzustellen. Diese

Energiemenge bezieht

die für den Betrieb der Anlagentechnik (Pumpen, Regelung,

usw.) benötigte

Hilfsenergie ein.

Die Endenergie wird an der “Schnittstelle“ Gebäudehülle übergeben und stellt somit die Energiemenge dar, die dem Verbraucher (im allgemeinen der Eigentümer) geliefert und mit ihm abgerechnet wird. Der Endenergiebedarf ist deshalb eine für den Verbraucher besonders wichtige Angabe. Er muss vor diesem Hintergrund im Energiebedarfsausweis getrennt nach verwendeten Energieträgern angegeben werden; bei Wohngebäuden kann er neben der auf die Gebäudenutzfläche bezogenen Angabe und dem absoluten Wert (Gesamtbedarf für das Gebäude ) auch auf die Wohnfläche bezogen angegeben werden (freiwillige Angabe). Der auf die Wohnfläche bezogene Bedarfswert ist in der Regel höher als der entsprechende, auf die Gebäudenutzfläche bezogene Wert, weil die Wohnfläche in der Regel kleiner ist als die Gebäudenutzfläche.

PrimärenergieDie Endenergie wird an der “Schnittstelle“ Gebäudehülle übergeben und stellt somit die Energiemenge dar, die dem Verbraucher (im allgemeinen der Eigentümer) geliefert und mit ihm abgerechnet wird. Der Endenergiebedarf ist deshalb eine für den Verbraucher besonders wichtige Angabe. Er muss vor diesem Hintergrund im Energiebedarfsausweis getrennt nach verwendeten Energieträgern angegeben werden; bei Wohngebäuden kann er neben der auf die Gebäudenutzfläche bezogenen Angabe und dem absoluten Wert (Gesamtbedarf für das Gebäude ) auch auf die Wohnfläche bezogen angegeben werden (freiwillige Angabe). Der auf die Wohnfläche bezogene Bedarfswert ist in der Regel höher als der entsprechende, auf die Gebäudenutzfläche bezogene Wert, weil die Wohnfläche in der Regel kleiner ist als die Gebäudenutzfläche.

Primärenergie ist diejenige Energieform, die in der Natur

vorkommt, z.B. Erdöl, Uran, Erdgas, Holz, Kohle usw.

Jahres-PrimärenergiebedarfJährliche Endenergiemenge,

die zusätzlich zum

Energieinhalt des Brennstoffes und der Hilfsenergien für die

Anlagentechnik mit

Hilfe der für die jeweiligen Energieträger geltenden

Primärenergiefaktoren auch

die Energiemenge einbezieht, die für die Gewinnung, Umwandlung

und Verteilung

der jeweils eingesetzten Brennstoffe (vorgelagerte Prozessketten

außerhalb des

Gebäudes) erforderlich ist.

Die

Primärenergie kann auch als

Beurteilungsgröße für ökologische

Kriterien, wie

z.B. CO2- Emission, herangezogen

werden, weil

damit der gesamte

Energieaufwand für die Gebäudeheizung einbezogen

wird. Der

Jahres-Primärenergiebedarf ist die Hauptanforderung der

Energiesparverordnung.

EnergiekennzahlDie

Energiekennzahl gibt den

spezifischen

Heizwärmebedarf pro m² und Jahr in (kWh/m²a)

an. Das

ist eine Kenngröße, die aussagt, wie viel Energie

benötigt wird, um die gesamte

betrachtete Fläche zu beheizen. Diese Zahl beziffert nicht

unbedingt den

tatsächlichen Energieverbrauch; der kann sich davon z. T.

erheblich

unterscheiden.

So werden die bewohnten Räume unterschiedlich geheizt, und das Klima kann in den Jahren recht unterschiedlich sein.

Bauten nach der Wärmeschutzverordnung von 1995 erreichen einen Energieverbrauch für den Heizbedarf von ungefähr 100 kWh pro Quadratmeter Wohnfläche und Jahr; heutige Neubauten müssen etwas besser sein (Energieeinsparverordnung). So genannte Niedrigenergie-Häuser dieser Bauart verbrauchen hingegen nur noch 50 bis 70 kWh. Möglich sind im Neubau auch Passivhäuser, die auf Extremwerte von 15 kWh kommen, "3-Liter-Häuser" kommen auf 30 kWh. Betrachtet man Häuser, die vor 1984 gebaut wurden, so liegt der Energieverbrauch bedeutend höher, 250 bis 300 kWh sind keine Seltenheit.

Die Energieeinsparverordnung formuliert Grenzwerte von Energiekennzahlen, die sich an dem Primärenergiebedarf orientieren. Hierbei wird die weiter unten genannte (End-) Energiekennzahl mit einem Primärenergiefaktor für den eingesetzten Brennstoff multipliziert. Zurzeit darf der Wert eines durchschnittlichen Einfamilienhauses ca. 100 kWh/m²a nicht überschreiten, sollte aber deutlich darunter liegen (wünschenswert sind 54 kWh/m²a und weniger). Wir beziehen uns bei den Energiekennzahlen zunächst auf den Endenergiebedarf, der dem Einsatz von Brennstoff entspricht. Der Ölverbrauch wird damit auf höchstens 6-12 Liter pro m² und Jahr, der Gasverbrauch auf 6-12 m³a gesenkt.

Energiekennzahlen sind zu wichtigsten Vergleichsgrößen geworden. Mit ihr können auch Gebäude unterschiedlicher Größe und Lage miteinander verglichen werden.

In der

Spalte

"Energiekennzahl

heute" steht eine 15. Dies bedeutet, dass jetzt sogar Häuser

gebaut

werden, die keine Energiezufuhr von außen mehr

benötigen (also auch keine

Heizung!). Diese Nullenergiehäuser sind sehr gut "eingepackt",

verfügen über eine kontrollierte Lüftung mit

Wärmerückgewinnungsanlage und

Solaranlage mit ggf. saisonaler Speicherung. So ein Haus setzt ein

diszipliniertes Wohn- bzw. energetisches Verhalten voraus, d.h. kein

Lüften bei

kalter Jahreszeit über geöffnete Fenster, denn die

Frischluftzufuhr funktioniert

ja viel effizienter automatisch über eine eingebaute

Lüftungsanlage.

TransmissionswärmeverlustSo werden die bewohnten Räume unterschiedlich geheizt, und das Klima kann in den Jahren recht unterschiedlich sein.

Bauten nach der Wärmeschutzverordnung von 1995 erreichen einen Energieverbrauch für den Heizbedarf von ungefähr 100 kWh pro Quadratmeter Wohnfläche und Jahr; heutige Neubauten müssen etwas besser sein (Energieeinsparverordnung). So genannte Niedrigenergie-Häuser dieser Bauart verbrauchen hingegen nur noch 50 bis 70 kWh. Möglich sind im Neubau auch Passivhäuser, die auf Extremwerte von 15 kWh kommen, "3-Liter-Häuser" kommen auf 30 kWh. Betrachtet man Häuser, die vor 1984 gebaut wurden, so liegt der Energieverbrauch bedeutend höher, 250 bis 300 kWh sind keine Seltenheit.

Die Energieeinsparverordnung formuliert Grenzwerte von Energiekennzahlen, die sich an dem Primärenergiebedarf orientieren. Hierbei wird die weiter unten genannte (End-) Energiekennzahl mit einem Primärenergiefaktor für den eingesetzten Brennstoff multipliziert. Zurzeit darf der Wert eines durchschnittlichen Einfamilienhauses ca. 100 kWh/m²a nicht überschreiten, sollte aber deutlich darunter liegen (wünschenswert sind 54 kWh/m²a und weniger). Wir beziehen uns bei den Energiekennzahlen zunächst auf den Endenergiebedarf, der dem Einsatz von Brennstoff entspricht. Der Ölverbrauch wird damit auf höchstens 6-12 Liter pro m² und Jahr, der Gasverbrauch auf 6-12 m³a gesenkt.

Energiekennzahlen sind zu wichtigsten Vergleichsgrößen geworden. Mit ihr können auch Gebäude unterschiedlicher Größe und Lage miteinander verglichen werden.

| vor 1984 |

vor 1995 |

heute |

| 250 bis 300 kWh/m²a | 100 bis 250 kWh/m²a | 15 bis 100 kWh/m²a |

Wärmeverluste,

die dadurch entstehen, dass

Wärme durch die einzelnen Bauteile wie Außenwand,

Fenster, Boden oder Dach nach

außen ins Freie gelangt. Der Wärmestrom durch die

Außenbauteile wird je Grad

Kelvin Temperaturdifferenz gemessen. Es

gilt: je kleiner dieser Wert, umso besser ist die Dämmwirkung

der Gebäudehülle.

Durch zusätzlichen Bezug auf die

wärmeübertragende Umfassungsfläche liefert

der

Wert einen wichtigen Hinweis auf die Qualität des

Wärmeschutzes. Nach der

Energieeinsparverordnung liegen die zulässigen

Höchstwerte zwischen 1,55 (große

Nichtwohngebäude mit Fensterflächenanteil

über 30 %) und 0,44 W/(m²K) (kleine

Gebäude).

AnlagenaufwandszahlSie beschreibt die

energetische Effizienz des gesamten Anlagensystems

über Aufwandszahlen. Die Aufwandszahl stellt

das Verhältnis von Aufwand und Nutzen (eingesetzter Brennstoff

zu abgegebener

Wärmeleistung) dar. Je kleiner die Zahl, umso effizienter ist

die Anlage. Die

Aufwandszahl schließt auch die anteilige Nutzung erneuerbarer

Energien ein.

Deshalb kann dieser Wert auch kleiner als 1,0 sein.

Bei

der hier angegebenen “Anlagenaufwandszahl“ ist die

“Primärenergie“ einbezogen.

Die Zahl gibt also an, wie viele Einheiten (kWh) Energie aus der

Energiequelle

(z.B. einer Erdgasquelle) gewonnen werden muss, um mit der

beschriebenen Anlage

eine Einheit Nutzwärme im Raum bereitzustellen. Bei

Wohngebäuden ist in der

Anlagenaufwandszahl auch die Bereitstellung einer normierten

Warmwassermenge

berücksichtigt. Die Anlagenaufwandszahl hat nur für

die Gebäudeausführung

Gültigkeit, für die sie

berechnet wurde.

Auch

Hüllfläche genannt. Sie bildet die Grenze

zwischen dem beheizten

Innenraum und der Außenluft, nicht beheizten Räumen

und dem Erdreich. Sie

besteht üblicherweise aus Außenwänden

einschließlich Fenster und Türen,

Kellerdecke, oberste Geschossdecke oder Dach. Diese

Gebäudeteile sollten

möglichst gut gedämmt sein, weil über sie

die Wärme aus dem Rauminneren nach

Außen dringt.

Wärmedurchgangskoeffizient

= U-Wert

Der

U-Wert (bisher k-Wert genannt,

Wärmedurchgangskoeffizient, Einheit: W/m²K) ist

das Maß für den Wärmestrom, der

als Wärmeleitung von der wärmeren zur

kälteren Seite eines Bauteils fließt. Er

ist ein spezifischer Wert, der angibt wie viel Wärme (in Watt

= W) je Grad

Temperaturdifferenz (in Kelvin = K) zwischen Innen und Außen

durch einen

Quadratmeter (m²)

des betreffenden Bauteils wandert. Abhängig ist der U-Wert von

der Dicke des

Baustoffs und von den thermischen Eigenschaften, die durch die

spezifische

Wärmeleitfähigkeit ausgedrückt wird. Jeder

Baustoff hat eine für ihn

charakteristische Wärmeleitfähigkeit,

Dämmstoffe besitzen sehr niedrige,

massive Baustoffe wie Beton wesentlich höhere Werte.

Grundsätzlich

gilt:

Je kleiner der U-Wert, desto geringer die Wärmeverluste bzw.

desto besser die

Dämmeigenschaften.

WärmebrückenWärmebrücken sind

Zonen der

Außenbauteile, bei denen gegenüber der sonstigen

Fläche ein besonders hoher

Wärmeverlust auftritt. Neben der geometrischen gibt es

insbesondere

konstruktive Wärmebrücken, die an

Bauanschlüssen auftreten. An diesen Stellen könnte

sich im Übrigen die raumseitige Oberflächentemperatur

abkühlen und so Grundlage

für eine eventuelle Schimmelpilzbildung sein.

Wärmebrücken müssen deshalb

besonders konstruktiv behandelt und energetisch optimiert werden.

Gebäudeteile mit

stark erhöhter Wärmeübertragung, treten in

flächenhafter Form (wie z. B.

Rollladenkästen, Heizkörpernischen) und linearer Form

(Mauerecken, -anschlüsse)

auf. Flächen werden hier wie normale Bauteile mit ihrem U-Wert

qualifiziert.

Lineare Wärmebrücken werden mit einem linearen U-Wert

beziffert mit der Einheit

W/mK. Diese sind einerseits schwer zu beurteilen bzw. zu

quantifizieren,

andererseits tragen sie i. d. R. nur in relativ begrenztem Umfang zu

den Energieverlusten

bei (<5%). Von einer gesonderten Betrachtung wird daher hier

Abstand

genommen.

Alle

Wärmebrücken,

flächenhafte wie lineare, müssen im Zuge einer

Sanierung beseitigt werden.

Wärmebrücken verursachen Bauschäden durch

Feuchtigkeit.

Dichtheit

des GebäudesGemeint ist die

Dichtheit der

wärmeübertragenden Umfassungsfläche. Sie

soll sicherstellen, dass der Austausch

der Raumluft nicht unkontrolliert aufgrund der Wind- und

Luftdruckverhältnisse,

sondern gezielt nach hygienischen Erfordernissen oder sonstigen

Bedürfnissen

(z.B. Behaglichkeit, gesundes Raumklima) erfolgen kann.

Unerwünschte

Luftwechsel über Bauteilfugen sind nicht nur

zusätzliche Energieverluste, sie

können auch zu

Bauschäden führen, wenn

sich durch warme, feuchtigkeitsbeladene Luft in kalten Bauteilschichten

Tauwasser

bildet. Die Lüftung eines Gebäudes wird durch eine

nach dem Stand der Technik

dichte Ausführung nicht beeinträchtigt; sie kann nur

durch gezieltes,

wohldosiertes Öffnen der Fenster oder Lüftungsanlage

sichergestellt werden.

Lüftungswärmeverluste

Wärmeverluste

aufgrund von Undichtigkeiten von Gebäudeteilen.

Interne

Wärmegewinne

Bei

den internen Wärmegewinnen wird die

Abwärme von

elektronischen Geräten, Beleuchtung, Personen, etc. nach den

Richtwerten der

EnEV zusammengefasst.

Solare

WärmegewinneDies

sind die Wärmegewinne, die von der

Sonne

über Fenster, Fenstertüren sowie

Außentüren in Abhängigkeit von der

Himmelsrichtung dem Gebäude zugeführt

werden.

Bewertung der

EnergieträgerUm

die Umweltauswirkungen der unterschiedlichen Energieträger

darstellen zu

können, wird die ganze Prozesskette, d.h. von der

Förderung, über die Veredelung

und den Transport bis hin zum Endkunden, betrachtet.

Verluste

der FeuerstätteDie

Verluste einer Heizungsanlage, bezogen auf das ganze Jahr, setzen sich

aus den

Abgas-, den Abstrahlungs- und den Betriebsbereitschaftsverlusten

zusammen. Erst

der Jahresnutzungsgrad einer Feuerstätte kann aufzeigen, wie

gut oder schlecht

eine Feuerstätte ist.

Schadstoffe

Die Gefahr

einer Klimakatastrophe verstärkt zurzeit die

öffentliche

Diskussion um einen umweltverträglichen Energieeinsatz.

Hauptverantwortlich für

die drohende Klimaveränderung ist das Kohlendioxid. Aber auch

andere Gase, wie

z.B. unverbrannte Kohlenwasserstoffe, tragen das Ihrige dazu

bei.

Neben der Gefahr der

Klimaveränderung

tragen die Emissionen, die durch die Verbrennung fossiler

Energiequellen

(Kohle, Öl, Gas etc.) verursacht werden, aber auch zu einer

Vielzahl von

weiteren Umweltbelastungen bei. Das Waldsterben, Atemwegserkrankungen,

Schäden

an Kulturdenkmälern, um nur eine kleine Auswahl zu nennen,

gehören auch dazu.

Kohlendioxid

(CO2) ist mit etwa 50% am so genannten

Treibhauseffekt

beteiligt. CO2 vermindert die

Wärmeabstrahlung der Erde in

den Weltraum. Dieser Effekt ist in einem bestimmten Umfang

erwünscht, wäre ohne

ihn doch ein Leben auf der Erde unmöglich. Wird das

Gleichgewicht, das sich in

Jahrmillionen eingestellt hat, durch eine Erhöhung des CO2-Gehalts

der Atmosphäre gestört, kommt es zu einer Aufheizung

der Erdatmosphäre mit

unberechenbaren Folgen für alle Lebensbereiche.

Die Menge des bei der Verbrennung

entstehenden Kohlendioxids hängt von der Kohlenstoffmenge des

Brennstoffes pro

Energieinhalt ab. Bei dem Faktor für

elektrischen Strom ist der durchschnittliche Kraftwerksmix der BRD

zugrunde

gelegt.

Die Umweltbelastung durch

Kohlendioxid kann

durch Energieeinsparung, die Verwendung kohlenstoffärmerer

Energieträger und

die Verwendung regenerativer Energieträger wie Sonne, Wind,

Wasser, Biomasse,

etc. reduziert werden.

Schwefeldioxid

(SO2) entsteht bei der Verbrennung von

Schwefel oder

Schwefelverbindungen, die vielfach als Verunreinigungen im Brennstoff

enthalten

sind. SO2 bildet in der

Atmosphäre Schwefelsäure und

wird als Hauptverursacher des sauren Regens (Waldsterben) angesehen. Die mit

Abstand höchsten SO2-Emissionen

werden durch die Kohlefeuerung, insbesondere Braunkohle, verursacht.

Leichtes

Heizöl emittiert erheblich weniger SO2 gegenüber

Kohle. Diese Emissionen lassen sich durch den Kauf von schwefelarmem

Heizöl weiter

reduzieren. Die SO2-Emissionen

bei Erdgas sind praktisch zu vernachlässigen.

Stickoxide

(NOx) entstehen bei hohen Temperaturen

und sind im

wesentlichen von der Feuerungstechnik und weniger vom eingesetzten

Brennstoff

abhängig. NOx ist wesentlich für

das Waldsterben und andere

Umweltauswirkungen sowie für Gesundheitsschäden bei

Mensch und Tier, z.B. durch

die Bildung von Ozon in Zusammenhang mit Sonneneinstrahlung,

verantwortlich.

Kohlenmonoxid

(CO) entsteht

bei

unvollständiger Verbrennung, vorwiegend

bei schlecht arbeitenden Feuerungsanlagen (z.B. infolge mangelnder oder

unzureichender Wartung) oder bei unzureichend belüfteten

Heizräumen.

Durch Verbesserung der

Feuerungstechnik an Heizkesseln

konnte in den letzten Jahren der Ausstoß von Kohlendioxid und

Stickoxid

erheblich reduziert werden. Achten Sie bitte deshalb bei Kauf eines

neuen

Kessels und Brenners darauf, dass diese mit dem Blauen Umweltengel

ausgezeichnet sind. Solche Fabrikate zeichnen sich durch besonders

niedrige

Umweltbelastungen aus.

Außerdem sollten Kessel

und Pumpen nicht

überdimensioniert sein, da dies häufig zu einem

Takten der Anlage führen kann.

Dies bewirkt, neben einem höheren Verschleiß, dass

während der Startphasen die

Verbrennung unvollständig und alles andere als schadstoffarm

verlaufen.

Staub entsteht bei der Verbrennung dadurch, dass feste unverbrannte Bestandteile des Brennstoffes oder der Verbrennungsluft, die nicht in die Asche mit eingebunden werden, den Schornstein als Staub verlassen. Je nach Größe der Partikel wird zwischen Grob- und Feinstaub unterschieden. Staubemissionen treten hauptsächlich bei der Kohlefeuerung und im geringen Maß bei der Ölfeuerung auf. Bei der Verbrennung von Erdgas entstehen keine nennenswerten Staubemissionen.

Staub entsteht bei der Verbrennung dadurch, dass feste unverbrannte Bestandteile des Brennstoffes oder der Verbrennungsluft, die nicht in die Asche mit eingebunden werden, den Schornstein als Staub verlassen. Je nach Größe der Partikel wird zwischen Grob- und Feinstaub unterschieden. Staubemissionen treten hauptsächlich bei der Kohlefeuerung und im geringen Maß bei der Ölfeuerung auf. Bei der Verbrennung von Erdgas entstehen keine nennenswerten Staubemissionen.